お知らせ

はかせとあそぼ!レインボーメタルをつくろう

3月15日(日)に、「はかせとあそぼ!レインボーメタルをつくろう」を開催しました。

講師は、名古屋大学 グリーンモビリティ連携研究センターの神本先生です。

※名古屋大学 グリーンモビリティ連携研究センター

名古屋大学の博士が連携(協力)して、新しいエコなモビリティ:移動体(自動車や飛行機、自転車、セグウェイなど)の研究をする研究グループ

今回は、電気と化学の力で金属に色をつける実験を行い、オリジナルの作品をつくります。

色をつけると言っても、染料やガラスなどでコーティングするわけではありません。電気分解を用いて、金属が「色づいて見える」ように加工するのです。どんなものが出来上がるのか、楽しみですね♪

はじめに講師から、「陽極酸化」について説明を聞きました。陽極酸化とは、その名の通りプラス極で電気を流して酸化させる、つまり強制的に錆(さび)させる処理のことです。アルミニウムにおける「アルマイト処理」が代表的で、やかんや鍋、スマートフォンのケースなど、その用途は多岐に渡ります。

今日はアルミニウムではなく、より高級感のある「チタン」を使用して、この実験を進めます。

ゴーグルとゴム手袋をつけたら、いよいよ実験開始です。

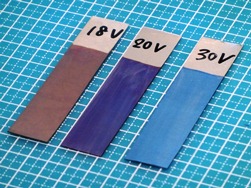

まずは実際に、チタン表面の色が陽極酸化でどのように変化するのか、様々な電圧で試してみます。チタン板をプラス極・マイナス極と接続し、酒石酸アンモニウム水溶液に入れます。そこに電気を流し、電圧ダイヤルを少しずつ回して、色を確認したいボルト数に合わせます。

プラス極のチタン板からプクプクと泡が出て、表面の色が少しずつ変化していきます。しっかりと色が出たら取り出し、また新たなチタン板を入れて、別のボルト数で電気を流してみます。少しの電圧の違いで全く異なる発色をするチタン板を見て、子ども達はビックリしている様子です。

「電圧が高いほど、酸化被膜は厚くなります。様々な色に見えるのは、この厚みの違いが原因なんですよ」

酸化被膜とは、陽極酸化によってチタン表面に生じる酸化チタンの膜のこと。この膜は無色透明ですが、厚さ次第で光の屈折によってある特定の色だけが強められるため、結果として「その色に見える」という現象が起こるのです。

続いて、今回のワークショップのタイトルにある「レインボーメタル」を作ることに挑戦します。

プラス極は竹串を垂直に取り付けたチタン棒に、そしてマイナス極はチタン板に接続し、酒石酸アンモニウム水溶液に入れます。今度は電圧ダイヤルを最大まで回し、逆に電流値は先ほどよりも小さくして電気を流します。溶液の中でチタン棒の色が変わり始めたら、竹串を持ってチタン棒を少しずつ引き上げていきます。

電気が流れる時間が長い箇所ほど、陽極酸化が進んで酸化被膜は厚くなります。棒を引き上げるスピードを上手に調整できれば、チタン棒は元の色からゴールド、ブラウン、ブルーへと下に向かって鮮やかなグラデーションを描くのです。ストラップのパーツを取り付ければ、あっという間に素敵なアクセサリーの出来上がりです。

チタン板に、マスキングでオリジナルのデザインを施すことにも挑戦しました。

文字や記号など、たくさんのシールから好きなものを選び、チタン板の表面に貼り付けていきます。 背景やそれぞれシールを貼った部分について最終的に何色にしたいかということも、あらかじめ決めておきます。色の組み合わせは自由ですが、背景に指定する色には、最も高いボルト数で現れる色を選ぶ必要があります。

シールの付いたチタン板を溶液に入れ、陽極酸化を行います。背景に色をつけるため、ボルト数を合わせます。シールの貼ってある部分は反応しないため、元の状態でシルエットがはっきりと残ります。

シルエットの部分にも順番に色をつけるため、カッターなどを使ってシールを丁寧にはがし、陽極酸化を行っていきます。ボルト数の高い色をつける部分を先に、低い色をつける部分は後に処理すれば、思い通りに色をつけていくことが出来ます。一度作った酸化被膜の厚みは、より高い電圧で反応させない限り変わらないため、先につけた色はそのまま残っていくのです。

電気と化学の力ですっかり姿を変えたチタン板を、嬉しそうに眺める子ども達。実験を通して、今まで知らなかった世界を感じることが出来ました。これからも様々な不思議に触れ、その仕組みにどんどん興味を持ってくださいね。